WINNERS

受賞者インタビュー

TCAA 2021-2023

竹内公太

竹内公太は、東日本大震災後に被災地でのボランティア活動を経て、福島県へ移住した。東京電力福島第一原発の作業員として勤務した期間に、防護服に身を包み発電所内のライブカメラを無言で指差す「指差し作業員」の代理人を名乗る活動で広く注目を集めるようになった。また原発事故による立ち入り制限区域へ作品を設置する「観に行くことができない展覧会」プロジェクト、Don’t Follow the Wind にも参加している。

主に近年起こった日本の社会的な事象に応答した作品を制作し、ときにはアクティビストであるかのように誤解されることもあったが、作家の関心はあくまでも個人的および集団的記憶の形成と継承、それによって引き起こされる感情的なインパクトの探求にある。記録や記憶を映し出す情報メディアの特性と人々との関係性を探り、自身と鑑賞者の疑似的な共有経験を提供する作品をとおして、人間の感情や意識を見出そうとしている。

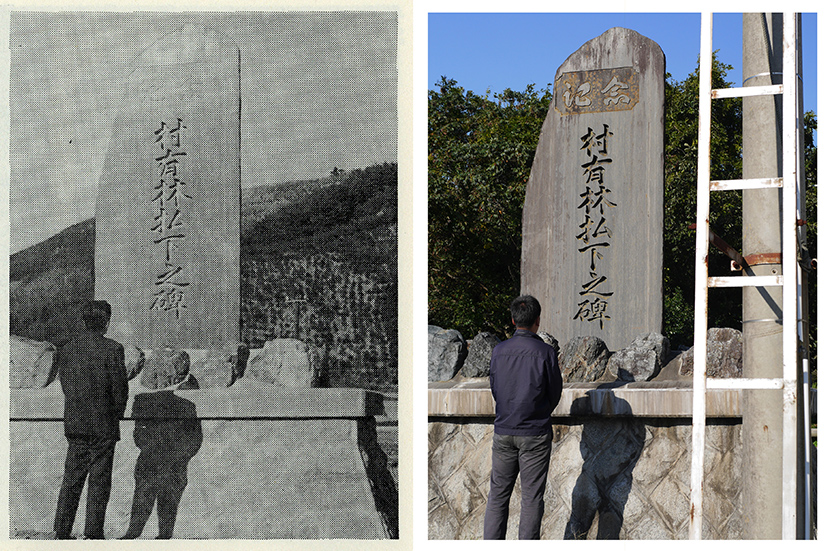

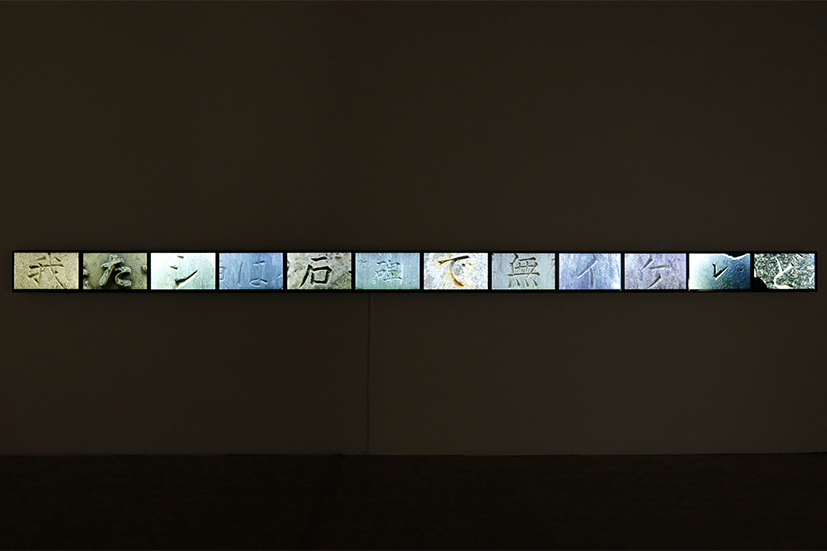

さらに近年は「パラレルな身体と憑依」をテーマに、時間的・空間的隔たりを越えた活動を展開する。例えば、郷土史家が撮影した石碑写真の再現。19世紀建造の映画館の解体映像。原発事故後の立入制限区域で警備員が制作したフォント。建築物や石碑、彫刻、公文書、インタビューなどをとおして人々の記憶に触れ、地図アプリ、ライブストリーミング、ドローンカメラといった現代的な手法でイメージを追い求めてきた。

アジアン・カルチュラル・カウンシル(ACC)のグラントを得て渡米中の調査をもとに、本アワードで企画提案した新作では、第二次世界大戦中に日本軍によってアメリカ領土に飛ばされたという風船爆弾の行方を追跡する。

今回の新作では、大戦中の風船爆弾から最新のドローン兵器にいたる遠隔兵器による攻撃の盲目性と、SNSなどデジタルメディアの遠隔コミュニケーションが孕む暴力性との関連性に焦点を当てています。今日もイギリスからのリモートインタビューですが、すでに積極的に海外へ渡ってリサーチを進めているそうですね。

「今年の7月中旬に再度渡米しました。風船爆弾の被害で大切な人たちを亡くした経験をされた方とお会いしたかったのですが、コロナで75周年の追悼集会が中止になってなかなかチャンスがなく、重要なプロセスを欠いているような気持ちでいました。今回地元の方の協力もあり、ご本人とお会いすることができました。僕としては一番の目的は達成され、胸のつかえが少し取れたように思っています。

それとは別に取材した場所があります。そこについては風船の発見回収現場の再現を目指しています。爆弾が落とされた当時、現場に駆けつけた米軍の情報部あるいは目撃した住人たちの視点を鑑賞体験の中に盛り込むことを考えています。歴史の目撃者や証言者の身体に入り込み、鑑賞体験が目撃することの追体験になるような。

ワシントン州プロッサ―の山の麓で発見された風船については、発見現場の空撮写真が残っていて、GoogleMapで地形や植物分布を見ながら落下地点を精密に特定することができたんです。実際にそこに立ってみたとき、自分は身体を使って楔を刺すこと、刻み込むということをやっているのかなと、自分の欲望みたいなものが見えてきたところがあります」(竹内)

欲望というか、それは探究心というものですよね。その探究心は「指差し作業員」がウェブカメラの前に立つことに近いと思っていいでしょうか?

「そういう捉え方もできると思います。誰かがその場所に行くことができる、ということを実際に自分の身体を使ってやってみるという方法があります。才能のある芸術家は自分で行かなくてもありありと体感せしめるのかもしれないけれど、まあ僕はこういうやり方です」(竹内)

最初にあの「指差し作業員」を見た頃、社会活動的な立ち位置で政治的メッセージを発信しようとしているアクティビストだと誤解したんです。そうではないところに竹内さんの作家としての関心があることをだんだん理解していきました。

「確かにアクティビストにしても、実際に現場に行って見せることは大きなアピールになるので、その証拠を示すという身体の使い方があると思います。僕も風船が落ちた地点にたどり着いてそこに立つということをしてはいますが、撮影した素材の映像や写真、あるいはインスタレーションになった時点から、さらに先のことを考えます。もちろん一市民として政治的な意見は持っているけれど、作品の政治性に関しては一歩引いてみたときにどういった環境や条件に密着しているのか見えてくることがある。そこに意義を感じてもいます」(竹内)

社会に大きな変化があり、芸術にも応答が求められている時代の潮流として、作品のなかに政治性や社会性を見出そうとする傾向があります。一方で、竹内さんが自身で探究している問題が同時代に起きた原発事故や遠隔兵器の歴史といった題材と結びついていったプロセスに興味があります。

「とても興味のあるテーマがあって、そこに行って確認したくなる探究心というのはコントロールできない部分じゃないかと思っています。言語化できないけど何か感じるものがあってそこに行ってみる。そこに自分自身にも隠しようのない本質がある。どうなっているのか見てみたいという好奇心、ともするとあまり褒められたものではないが偽りのない感情には、鑑賞者が共感するポイントもあると思います。野次馬根性とそれを抑えようとする気持ちとのせめぎ合いを抱えたまま、とりあえず行動することのありようが、色々な人が抱えている葛藤や環境に目を向けさせることに繋がることもあるかもしれません」(竹内)

選考のプロセスについてお聞きします。コロナ禍になってからリモートでの選考でしたが、今回竹内さんは東京都現代美術館の会場でプレゼンテーションを実施したそうですね。

「もともと制作スタジオやビューイングスペースと呼べるような環境を持たず、屋外でのフィールドリサーチやパフォーマンス、ある種の体験がベースにあり、それを持ち帰るというフローで制作しています。もしどうしても選考委員の訪問を受ける必要があったなら、近所の廃トンネルを案内したかったかもしれません。

今回のプレゼンテーションでは、私の体験を短時間で追体験させることを意識しました。単なる過去の報告ではなく、現在ウェブカメラを通じて起こっているライブの出来事と踏まえた上で、新たな展示プランとオンラインビューイングのあり方を考えて、その場でマケットとウェブカメラを使って提示しました。プレゼン会場にいる選考委員を展覧会場の観客、オンライン参加の選考委員を自宅での観客に見立てたものです。遠隔攻撃とその歴史、目撃について、いかに鑑賞者を巻き込むか、現代の遠隔技術に対する態度やコンセプトを提示しました。楽しかったです」(竹内)

今もこうしてウェブカメラで話をしていますし、現代の創作活動にはメディアやデジタルテクノロジーが欠かせませんが、そのメディアの持っている特性についてどのように展望していますか?

「インターネットを通じて異様なデマや陰謀論が流れて、SNSで可視化された繋がりのなかで敵か味方かを工場のセンサーのように識別しあい、曖昧な情報を元に誹謗中傷の嵐をぶつけるといったことが、現実社会の生活や政治行動にまで波及するようになって久しいです。災害や事件が起こるたびに起きていることですが、自分にとっては2011年の東日本大震災に伴う原発事故後の混乱や分断がそうしたことを身近に感じる出来事でした。

風船爆弾について調査していると、戦争中のトピックという以上に、(メディアやインターネットという)遠隔技術を手にした現代人が行っていることの負の側面と関係する何かを感じます。概して、私たちの倫理観は技術的環境によって規定されているのではないかという考えが強くなりました。戦争によって、と言い換えても良いと思います。ネットを使って会ったこともない他者や集団を攻撃することは“空爆”のようで、正義のための多少の誤爆は仕方ないという考え方は、盲目的に空へ風船爆弾を放った日本軍にも、ドローン爆撃で誤爆により民間人を殺害してしまう米軍にも似ています。誤爆に対する倫理観は弓矢の時代から脈々と培われてきたものであり、またそれは私たちの暮らしの身近な倫理観とも地続きです。例えばカメラやモニターは離れた場所にいる人を触れることなく捉えて、さらにインターネットを使って遠方へ届ける装置だからです。

遠隔攻撃のテクノロジーはさらに遠方に対する痛みに鈍感でいられるように進歩するだろうと思います。例えば兵器にとって都合が良いのは、遠くの標的を高精度で捉えることと、殺人のリアリティが無いこと。引き鉄を引く、発射ボタンを押す手にできるだけ躊躇いをもたらさないようなデザインです。私はこれが身近な技術環境のことでもあると思っています。そうした方向で技術が発展するための礎を、私たちを取り巻く技術と倫理が発展させているような気がしてならないのです」(竹内)

一方では、メディアの特性のなかにポジティブな方向性もあると考えられますか?今回提案している新作についても、メディアがあったからこそ風船爆弾の着弾地点の記録を見つけ、そこに自身で立ち、説得力のある表現をすることができるわけですよね。

「そうなんです。地中深くに隠されたものを掘り起こすことは、まさにもう一方のメディアの使い方で、歴史家やアーキビストたちの調査の結晶を、僕も含めて未来の人たちが見返すことができる。見えにくい場所に隠された暴力や不正を明るみに出すために使われて、弱い立場の人々が繋がり連帯する手段にもなる。そうしたメディア本来のあり方への期待を捨てないように心がけたいとも思っています」(竹内)

銃や兵器はもちろんのこと、インターネットやソーシャルメディアをはじめとする情報技術は、社会的・倫理的にまだまだ未熟な生き物である人間たちには扱いきれなかったのではないかと常々考える。油断すれば返り討ちにあい、恐れて遠ざければ取り残される。竹内公太はそんな諸刃のメディアという存在をめぐる現象をひとつひとつ拾っては心を動かされ、何度も反芻し考察してきた。

「指差し作業員」の衝撃は10年経っても強烈に後を引いている。今もひっかかっているのは、原発事故の生々しい現場感と、ウェブカメラの不鮮明な画像を二重のメディア越しに観るリアリティのねじれだ。遠隔地でパラレルに誰かが体験している現実を、目に入る身近な自分の世界と重ね合わせる意識と想像力をいかにして獲得できるか。竹内が表現活動をとおして何度でも送ってくるのは、そうした容赦ない社会実験の検査キットである。

インタビュー・テキスト:住吉 智恵