WINNERS

受賞者インタビュー

TCAA 2019-2021

下道基行

旅やフィールドワークをベースに制作活動を続ける下道基行。風景のなかに埋没して忘却されかけた歴史的事実や、自然や生活の累積をすくいあげ、編集的手法で現代の日常と接続させる作品を発表してきた。なかでも、日本各地に残る戦闘機の格納庫や砲台などの戦争遺構を4年間かけて調査・撮影した『戦争のかたち』、日本の植民地時代の遺構として国外の土地に残る鳥居の現状を調査する『torii』などのシリーズは特に高く評価されている。2019年には、第58回ヴェネツィア・ビエンナーレの日本館展示に、美術家・音楽家・建築家・人類学者による4人のコレクティブの1人として参加し、開幕当初より注目を集めている。

本アワードでは今後2年間にわたり受賞作家の活動支援を行うが、下道基行にとって2年という時間はあっという間に使い切るものになるかもしれない。「僕の作品は、風景や歴史、土地の人との出会いがあって始まります。3年、5年かけて少しずつ調べたり撮影したりしながら徐々に形になっていくので、支援期間が長いことはすごく助かります。出会いは常に偶然で、制作の場所へ行く途中で面白い体験をしたり、まったく別の作品の種が埋もれていることもある。飛び込んでくるものをキャッチできる状態にしておくために、できるだけ自分の制作形式を固めずに余白の部分を空けておきたい。もちろん目的地がなければ、その場所を偶然通りかかることもないので、活動拠点にポイントを打ちながら、そこから移動もするだろうという気がしています」と期間中の海外での活動場所について彼は思いをめぐらす。

子供の頃、貝塚に興味を持ったことをきっかけに、何千年も前の人々の生活や自然の累積が目の前に存在する風景や現象に、自身が生きる時間や空間の感覚を大きく超えた繋がりを感じるようになったという。美術大学では油絵を専攻したが、すでにそこにある世界から何かを見つけたい・発掘したいという感覚を起点に、フィールドワークをもとにした写真や映像、ファウンド・オブジェクト、インタビュー、イベントなど複合的な表現方法に着手するようになる。

初期から2011年の東日本大震災以前まで、下道基行は教育によって自身に刷り込まれた“歴史”や“近代”を疑い、観察と研究と制作(旅と読書と編集)を通して、歴史と風景に向き合ってきた。その後、被災地でのボランティアやシンポジウムなどの経験などを通じて、さらに長い時間感覚のなかで、人間と自然との関係を捉え直そうと試みるようになった。

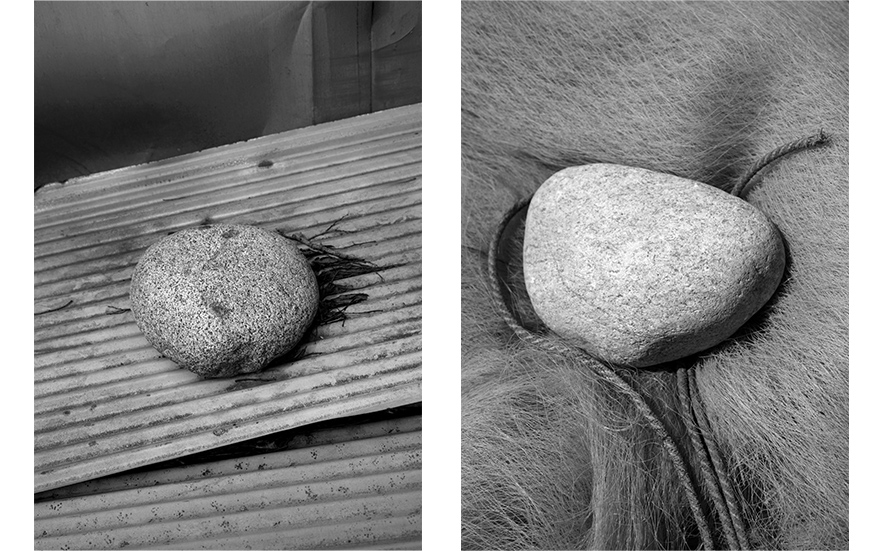

近年は沖縄に何度となく通い、過去の津波により浜辺や陸地に乗り上げた巨大な岩「津波石」を撮影し続けている。1771年に起こった明和の大津波や約600年で起こり続けている津波によって、陸地に上った岩には、民間信仰の対象になっていたり、樹が生えて森になっているものがあるという。本作の発端となったのが、震災後の被災地で、津波で打上げられ集落のなかに残された一隻の船が、それを保存するかどうかの内外の識者による議論の末、結局2013年に解体されたという出来事だ。

「僕はその土地にどう残すか、ということに重要性があると考えていたんです。その船が100年後に残っていたとしたら、人々はどんなふうに出会うのかと考えて悶々としていたときに、ちょうど沖縄で250年くらい前の津波で乗り上げた岩が、現在も生活や自然に関わりをもっているということを知って興味を持ちました」

ある自然災害の歴史的事実とその記憶を後世に受け継ぐ証が、やがて形骸化し、さらにその先に、新たな象徴的な意味や価値を帯びている状態がある。そこに向けられた下道基行の眼差しには、初期の戦争遺構や鳥居のシリーズから現在まで、彼の制作態度に一貫して通底する視点がある。「ある時代に誰かが価値を定めたものが単なる入れ物でしかなく、どれほどもろく価値を替えるのか。そこに強く惹き付けられて、感動や疑問をおぼえ、ときには負の感情を持つこともあります。もともと歴史を調べることが好きだったけれど、誰かが書いた物語ではなく、自分自身の方向で知っていこうという気持ちがあってここまでやってきました」と語る。

インタビュー・テキスト:住吉 智恵