WINNERS

藤井 光FUJII Hikaru

1976年東京都生まれ

東京都在住

プロフィール

2004年 パリ第8大学美学・芸術第三博士課程DEA修了

主な展覧会

- 2025年「ウトロ・アートフェスティバル 2025『移動、暮らし、希望』」(ウトロ平和祈念館、ゲーテ・インスティトゥート・ヴィラ鴨川、同志社大学、京都)

- 2025年「Safe Room」(台北当代芸術館)

- 2025年「開館5周年記念展 『ニュー・ユートピア——わたしたちがつくる新しい生態系』」(弘前れんが倉庫美術館、青森)

- 2025年「The 80th Anniversary of the Liberation GanaArt Collection 《Prelude: With a Heart Singing Stars》」(ソウル市立美術館)

- 2024年「Forgive Us Our Trespasses / Vergib uns unsere Schuld」

(世界文化の家(HKW)、ベルリン) - 2024年「アルル国際写真フェスティバル2024『REFLECTION – 11/03/11. Japanese photographers facing the cataclysm』」

(エスパス・ヴァン・ゴッホ、フランス) - 2024年個展「Oita Cultural Expo! ’24『終戦の日/ WAR IS OVER』」

(丹賀砲台園地地下弾薬庫、佐伯、大分) - 2024年個展「藤井光〈日本の戦争美術 1946〉展を再演する」

(武蔵大学 江古田キャンパス、東京) - 2023年「森美術館開館20周年記念展 ワールド・クラスルーム:現代アートの国語・算数・理科・社会」(森美術館、東京)

- 2021年「ART 5 – KUNST UND DEMOKRATIE」

(PLATFORM München、ミュンヘン) - 2021年個展「特別企画 藤井光 爆撃の記録」(原爆の図丸木美術館、埼玉)

- 2021年「3.11とアーティスト:10年目の想像」(水戸芸術館現代美術ギャラリー)

- 2020年「もつれるものたち」(東京都現代美術館)

- 2020年「Thank You Memory – 醸造から創造へ –」(弘前れんが倉庫美術館、青森)

- 2019年個展「核と物」(KADIST、パリ)

- 2019年「あいちトリエンナーレ2019:情の時代」(名古屋市美術館)

- 2019年「コントゥール・ビエンナーレ9」(メッへレン、ベルギー)

- 2019年「Zero Gravity World」(ソウル市立美術館)

- 2019年「呼吸する地図たち」(山口情報芸術センター)

- 2018年個展「第一の事実」(ISCP、ニューヨーク)

- 2018年「カタストロフと美術のちから」(森美術館、東京)

- 2018年「How little you know about me」(国立現代美術館、ソウル)

- 2018年「Fast Forward Festival 5」(オナシス文化センター、アテネ)

- 2018年「マニラ・ビエンナーレ」

- 2018年「トラベラー:まだ見ぬ地を踏むために」(国立国際美術館、大阪)

受賞歴

- 2017年「日産アートアワード2017」グランプリ

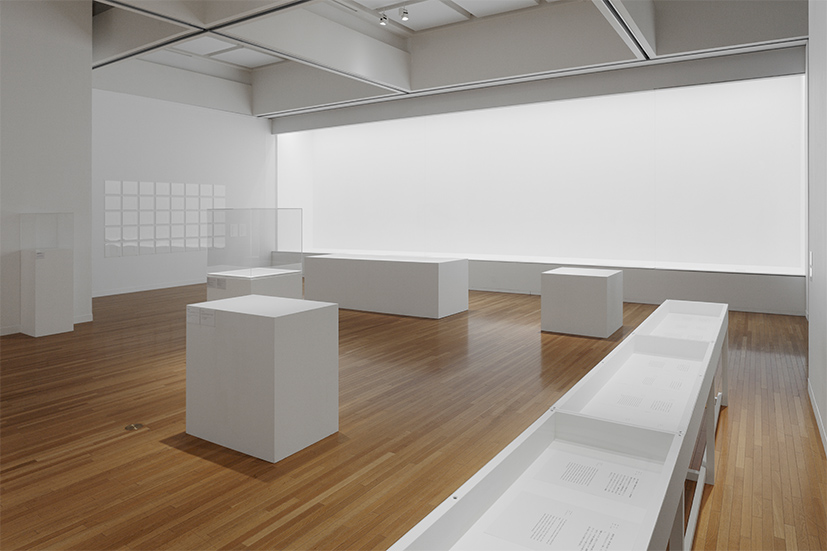

芸術は社会と歴史と密接に関わりを持って生成されるという考え方のもと、様々な国や地域固有の文化や歴史を、綿密なリサーチやフィールドワークを通じて検証し、同時代の社会課題に応答する作品を、主に映像インスタレーションとして制作している。その方法論は、各分野の専門家との領域横断的かつ芸術的協働をもたらす交点としてのワークショップを企画し、そこで参加者とともに歴史的事象を再演する「リエナクトメント」の手法を用いるほか、参加者による活発な意見交換を促す議論の場を作り出すなど、過去と現代を創造的につなぎ、歴史や社会の不可視な領域を構造的に批評する試みを行っている。

TCAA2020-2022 選考委員長 コメント

第2回目となるTCAA選考は、最終選考に残った6組のアーティストが希望する都内や関西エリアにあるスタジオなどを訪れ、3日間に渡るインタビュー、選考委員同士の論議の結果、藤井光、山城知佳子2名を選出した。いずれの新作構想も、これまでの実践からの転機となる期待を感じさせるものだった。本年はコロナウィルスの流布により複数の選考委員が日本への渡航を見合わせざるを得なかったが、インターネットをつなげて全ての選考プロセスを共有し、踏み込んだ話し合いの場を持つことができた。ネットという通信手段により距離による壁を越え、共有しコミュニケーションを深めることが叶うことを確認できた一方、疾病や災害も含む想定外の状況変化により、容易かった他国間の行き来や体験の共有は簡単に遮断されてしまうことも痛感することとなった。

藤井光は脚本を備えた映画的手法と、状況や演者を客観的に記録するドキュメンタリーの間を行き来しつつ、アーカイブ資料を交え、映像を通じ歴史を再考する試みを行ってきた。今回自身による語り、自分史と深く関わるテーマを選び、主題と表現者の視点が近づいた地点からの新作を構想している。

受賞の理由

歴史的な事象や忘却された記憶を、映像を通じて現代の私たちが見る作品として昇華させる明晰な方法論を持ち、それが美的な質を備えている点が評価された。客観的な視点からコンセプトを明瞭に示すことができ、今後ますます国際的に活躍しうる高いポテンシャルを秘めている。今回提案された新たな作品の取り組みは、戦後史に作家自身の過去とも向き合う試みを用いた、これまでになかった主観的なアプローチであり、彼の新たな展開となることが期待され、そのための調査や制作を賞によって支援するのに適切な時機である。